本文转自:厦门日报

以三个情感故事反映时代大主题

——评音乐剧《海上民谣》

●夏艺

由厦门艺术学校主创排演、厦门市文艺发展专项资金扶持的音乐剧《海上民谣》,2024年末在金荣剧场正式上演。音乐剧讲述了解放前夕发生在厦门的三个情感故事——丁十七与赵小姐,阿文与大海、小海,萧景华与秀珍的故事。故事结局皆为悲剧,而悲剧原因竟相似——或被抓壮丁、或被迫背井离乡,恋人或夫妻因两岸隔断而分离。《海上民谣》表达了两岸同根同源、血浓于水的思想感情,再度唤起人们对两岸融合发展、和平统一的期盼。

《海上民谣》通过患有阿尔茨海默症的老年人丁十七——这位厦门解放前的水道邮差,他手里保留的几封当年没有送达的信件,唤醒埋藏在他心底的记忆,悲剧故事随之依次重现。

阿文与大海、小海同为高甲戏演员,是青梅竹马的师兄妹,朝夕相处,情愫暗生。正当大海、小海为了阿文争风吃醋之时,却双双被国民党抓了壮丁,从此大海小海在海的那头杳无音信,留下阿文在海的这头无尽思念。

年轻的丁十七与留洋归来的厦门富商女儿赵小姐相互爱恋,终究冲破不了阶层的藩篱。被父亲活活拆散后的赵小姐,只能跟随父亲逃往台湾。一对有情人,自此天各一方。

舟山人萧景华被抓壮丁,与原配生离死别。在去往台湾的路上,萧景华伺机逃脱到厦门,认识茶水妹秀珍并结婚。殊不知,舟山的原配还在人世。萧景华左右为难不知如何面对他的两个妻子,又被国民党纠察队抓获并押解到台湾。萧景华故技重施,逃跑时被国民党纠察队开枪击毙。萧景华与秀珍阴阳两隔。

三段情感的开始和结束,形式和因果几近相同,但正是这部剧的高明之处,即通过看似复沓的故事,以反复咏叹的方式,对观众进行思想和情感冲击,让观众产生巨大的悲悯和愤慨之情。

一部音乐剧的构成不外乎三大元素:戏剧、音乐和舞蹈。戏剧的关键在故事,《海上民谣》三段剧情的成功,也就意味着戏剧(故事)的成功。

在音乐方面,全剧15首歌,唱词优美,主旋律贯穿始终,韵律统一协调,令观者震撼。古话说,“乐辞曰诗,咏声曰歌。声来被辞,辞繁难节。”歌词和声律要刚刚好,多了少了都不和谐,《海上民谣》中的歌曲大多做到了。比如歌词“青瓦灰墙,岁月悠长,故事在时光里静静藏,戏台与我诉说过往,对岸的灯火是否把我遗忘,等远方的彩虹把思念拉长”……诗性表达,意境隽远,把观众带入幽清静谧、无法自拔的思念情绪里。

更难能可贵的是,这部剧中的音乐融入了许多闽南地方元素。闽南童谣《月亮月光光》、反映闽南人生活和性格的歌曲《讨海人》以及《望春风》,无疑是点睛之笔。

几位主唱陈护士、萧景华、秀珍等扮演者,对歌曲的把控和驾驭也十分到位,让这部剧的音乐演绎上了一个台阶。

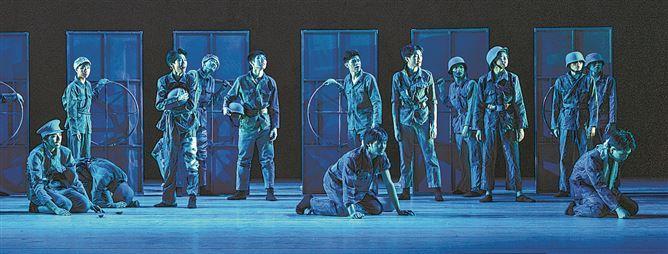

音乐剧《海上民谣》的舞蹈亦可圈可点。舞蹈是厦门艺术学校的优势专业,将舞蹈数度融入剧中,对剧情的表达、情绪的营造,甚至对剧的节奏、力度,都起到了相得益彰的作用。

当然,《海上民谣》需要进一步打磨的地方还有很多。故事的完整性上,如能将丁十七、大海、小海、秀珍、阿文等置于不同家庭,同时又让他们之间产生家族的内在关系,故事就能形成对接牵连,而不是像现在每段故事自成一体,只能靠丁十七来“牵引”。通常来说,短剧跟短篇小说一样,小容量里特别强调故事的整体性,完整故事带给观众连贯性的观感,其喜或悲的分量在观看过程会叠加,好看程度也自然会叠加;分段叙事让观众思维会产生暂时隔断,效果也大打折扣。

音乐剧《海上民谣》以个人小情感来反映时代大主题,站位高且立意深,相信不断打磨提升可出大成果。